9月1日から募集を開始します。お申し込みをお待ちしています。

9月1日から募集を開始します。お申し込みをお待ちしています。

佐藤薬品工業のような理系企業を知る貴重な機会です。 女子中高生や高専専科生のご応募、お待ちしています。 対象:女…

2024年12月14日(土)13:00~16:30に本機構・本学理学部・附属中等教育学校主催、学校法人ノートルダム清心学…

2024年12月15日(日)10:30〜15:10に奈良女子大学S棟ラウンジにて、学校法人ノートルダム清心学園清心中学校…

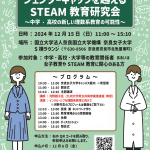

「2024年度第2回ジェンダーギャップを越えるSTEAM教育研究会」を開催します。 チラシPDFダウンロード⬇️ 202…

2024年度アメリカ学生研修SEASoN(全学共通教養科目・後期集中)の参加者を募集します。

9月中旬から募集を開始します。お申し込みをお待ちしています。

学部、専攻に関係なく応募可能なプログラミングを学び、将来IT分野で活躍したい学生のためのプログラムの紹介です。 エントリ…

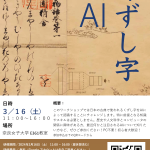

高校生向けのワークショップ「くずし字とAI」を開催します。このワークショップでは日本の古典で使われるくずし字をAIによっ…

2023年12月3日(日)13:00〜16:00に奈良女子大学S棟ラウンジにて、学校法人ノートルダム清心学園清心中学校清…